ワクリノ特集

クラウド型勤怠管理システムのススメ

中小企業の時間外労働の上限規制が、2020年4月1日から法律で明確にされました。

これに先んじて、2019年4月1日から労働時間に関連した、次のような会社の義務も明確にされています。

- 労働時間の客観的な方法による状況把握

- 時間外・休日労働が80時間を超えた労働者本人への通知

- 時間外・休日労働が80時間を超えた労働者の情報の、産業医への情報提供(産業医の選任義務がある場合)

これらに適切に対応するには、「労働時間の適正な把握」がポイントになります。

誤解されやすい「労働時間」の正しい定義とは

そもそも「労働時間」とは何でしょうか?

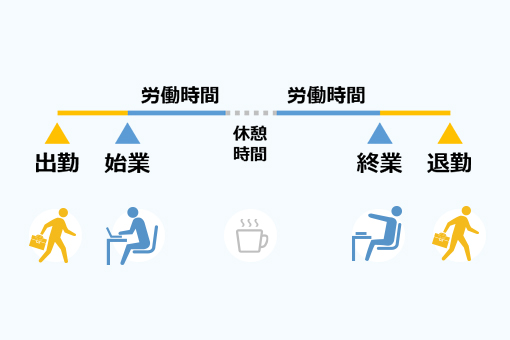

一般的には「事業主の指揮命令下で、労務に服した時間」と定義されていますが、会社に出社してから退社するまでの時間、と誤解されているケースも少なくありません。 「労働時間」は、原則として次の図でいう「始業」から「終業」までの時間(休憩時間を除く)に該当します。

- 「出勤」=出社した時刻

- 「始業」=労務を開始した時刻

- 「終業」=労務を終了した時刻

- 「退勤」=退社した時刻

まずは、労働時間の定義を就業規則などで明確にして、認識の齟齬が起こらないようにすることが大事です。

その上で、タイムカードやパソコンの使用時間の記録などの客観的な記録方法によって、労働時間の状況を把握します。

しかし、テレワーク環境下ではタイムカードでの打刻ができないなど、物理的な制約があり、労働時間の状況の把握が困難になってしまいます。

労働時間の管理と関連業務を効率化しよう

テレワーク時の物理的な制約など、労働時間の管理で起こる問題を解決する方法として、「クラウド型勤怠管理システム」の導入があります。

「クラウド型勤怠管理システム」とは、インターネット上に従業員の勤怠情報を集約して管理をするシステムのことです。

会社からはもちろん、自宅や出先からパソコンやスマートフォンで打刻することもできますので、テレワークや出張など、会社で打刻することが困難な状況を解消することができます。

また、他にも便利な機能があるため、単に労働時間の管理だけでなく、労働時間に紐付く業務を効率化できるメリットがあります。

- 自動で労働時間を集計

- 自動で規定の残業時間を超えた従業員への通知

- オンラインで遅刻早退、残業などの申請や承認が可能

- 給与計算システムに勤怠データを転送することで、給与計算の効率化

さまざまな働き方への対応が求められる今が、社員側も管理者側も使いやすく効率的なクラウド型勤怠管理システムへの変更を検討するのによいタイミングかもしれません。

クラウド型勤怠管理システムについて詳しく知りたい方は、ぜひワクリノまでお問い合せください。

0800-200-7100

受付時間:平日9:00~17:00

この記事を書いた人

- ワクリノ編集部スタッフ

- 働き方の進化をコンセプトに、オフィス改善のコンセプト設計から、効率的な運用設計、レイアウトプランニングなど、オフィスの新しい”働きやすさ”と“生産性の向上”を創造し提案していきます。